吹き荒れる強風。

硬く凍った雪面。

一歩一歩、登山靴に付けたアイゼン※が雪面に突き刺さる。

もし風にあおられてバランスを失ったら、どこまで滑落するかわからない急斜面。

そんな雪山を登っている、7人の男たち。

彼らは、電機メーカーや建設会社の技術者たちで、山登りに関しては全くの素人だった。

※アイゼン:金属の爪が付いた登山用具

彼らは、お互いをザイル(クライミングロープ)で繋がなかった。

なぜならば、みんながつながったまま一人が滑ると、みんなが滑落してしまう。

だから、もし滑り落ちたら、一人で落ちていってくれ。

そういう意味だった。

念のため、家族に遺書を残してきた者もいた。

真冬のこの時期、本来山と無縁な彼らがなぜこのような危険な場所にやって来たのか?

標高が高くなるにつれ、酸素が薄くなる。

そして、目の前には急斜面のアイスバーンが立ちはだかる。

やがて、彼らは頂上に到着した。

氷点下20℃。

最大風速100mの突風が吹き荒れる。

「風速100m」とは、地上でいえば、家屋が倒壊し、車が持ち上げられて飛ばされる。

森林の大木でも、引き抜かれることがある。

そんな威力だという。

ここは、標高3,776m。

厳冬期の富士山頂だ。

伊勢湾台風の爪あと

昭和34年(1959年)9月に、超大型の「伊勢湾台風」が日本に上陸しました。

被害家屋83万戸、死者・行方不明者は5,000人にのぼり、東海地域を中心に壊滅的な被害をもたらしました。

明治以降の日本の台風災害史上で最悪の惨事でした。

伊勢湾台風で被災した住民の避難を始める陸上自衛隊と米軍のヘリ

ここまで甚大な被害になったのは、台風の威力はもちろんのこと、当時の気象レーダーの性能にも問題があったようです。

当時のレーダーは、観測範囲が狭く、スピードが早い台風が来た場合にはそれを認識できるのが「上陸する3時間前」だったそうです。

これでは、台風の襲来に対策をとる余裕もありません。

伊勢湾台風の被害

伊勢湾台風の時のような惨事を、二度と繰り返したくない。

何とか対策を立てなければならない。

それが、社会的な急務でした。

巨大台風から日本を救う

巨大台風の来襲に準備するためには、24時間以上前に南海上で台風を捉える必要があります。

そのためには、気象レーダーでもっと広い範囲をカバーしなければなりません。

いったいどうしたらよいのか。

答えは、「4,000mの高さ」に気象レーダーを設置することでした。

4,000mの高さ。

日本でその高さをおおよそ満たすには、富士山頂しかありません。

しかし、果たして富士山頂でそんな工事ができるのか?

当時、世界でもそんな高いところに気象レーダーを建設した例はなかったのです。

それまで、世界で一番高所にあった気象用レーダーは、アメリカのモンタナ州にある標高2,600mの山頂のレーダーでした。

富士山頂は3,776m。それよりも1,100m以上も高い標高なのです。

9,000人のスタッフたち

「富士山レーダー」の実現のために、一大プロジェクトが立ち上げられました。

時代は、高度経済成長期。

戦後、団結力やチームワークで日本を支えてきた「延べ9,000人」が、このプロジェクトに関わることになります。

プロジェクトの総責任者は、気象庁測器課の藤原寛人課長。

気象庁随一の一徹(いってつ)者、と呼ばれていました。

この藤原課長とは、なんと、後に「新田次郎」のペンネームで作家として活動し「八甲田山死の彷徨」「アラスカ物語」他、多数の著書を出した、その人でした。

富士山レーダーの工期は、2年とされました。

しかし、実際に工事ができる時期は、雪が消える夏の2か月間だけ。

まさに、時間との闘いです。

成功すれば、富士山レーダーの観測範囲は、当時世界最大になるものでした。

しかし、いよいよ工事を6か月後に控えた時、大きなアクシデントに見舞われます。

計画の大きな「見落とし」が発覚したのです。

レーダーを動かす遥かな直線

富士山レーダーは、気象庁から電波を飛ばして遠隔操作を行わなければなりません。

そのためには、東京の気象庁から富士山頂まで、遮ることのない一本のラインが通っていなければならないのです。

途中で何かが邪魔をしては、電波が届きません。

ところが、途中にその「邪魔もの」があるかもしれなかったのです。

「邪魔もの」はいったいどこにあるのか?

それはまさに、レーダーを設置する富士山頂にありました。

レーダーの建設予定地は、山頂で一番高い「剣ヶ峰(けんがみね)」という地点。

障害物かもしれないものとは、剣ヶ峰から見て「反対側の頂き」でした。

剣ヶ峰から東京方面を望むと、その「頂き」が遮っているように見えます。

まさに、富士山自身が邪魔をしている!

これに気付いたのは、レーダー開発を担当する三菱電機と大成建設の技術者たちでした。

計画の根幹を揺るがすような事態です。

そこで彼らは、この冬の時期に、自らが富士山に登って確かめる、と申し出たのです。

昭和38年、かつてない大雪に見舞われた冬。

その冬に、彼らは危険を冒して富士山頂に登りました。

冒頭に登場した7人が、彼らでした。

かすかな光

果たして、富士山頂と気象庁を直線で結ぶことができるのか。

実験計画はいたってシンプル。

日没後、山頂から強力な発光体(発煙筒のようなもの)をかざし、東京の方向に向ける。

その光を、東京・気象庁の計測課の望遠レンズで確認できたらOK、というものです。

photoAC

photoAC

それにしても・・・

今なら、例えばレーザーとか、他にも方法が考えられるのかもしれませんが

「発光体を目視で確認する」とは、何とも危うい気がします (^^;)

望遠レンズで見るとはいえ、その距離は100kmです。

気温によって、途中で光がゆらゆらしてしまわないか

いやそれどころか、光が弱過ぎて、小さ過ぎて、見逃してしまわないか。

いくつもの心配が、頭をよぎりますよね・・・

しかし、その方法しかなかったのでしょう。

彼らは、1週間富士山頂から光を送りました。

しかし、気象庁では全く光は見えませんでした。

光が届かないとなると、遠隔操作の電波は届かない。

もはや、このレーダー計画は頓挫することになるのか。

山頂の彼らは、やがて下山を決意して、最後の10数本の発行体にまとめて火をつけました。

これで最後だ。

東京に向けて、最後の光をかざしました。

すると・・・

夜8時、気象庁で光が確認できました。

一瞬のことだったが、光が見えた!

山頂の彼らに、無線で「成功」の知らせが届きました。

「バッチリ見えたぞ!」

最後の最後に見えた、かすかな光でした。

これで、遠隔操作の電波は届くはずだ。

「富士山レーダープロジェクト」は、こうして第一歩を踏み出したのです。

次々とやってくる「不可能」

プロジェクトは、とにかく「不可能」の連続でした。

山頂では、セメントを練る水がなく、雪解け水を探して急斜面を往復するありさまです。

工事のために地面を掘れば、夏でも溶けることのない永久凍土に突き当たる。

そして何よりも、山頂の空気は地上の3分の2の薄さ。

作業員は、次々と激しい頭痛や吐き気に襲われました。

高山病です。

さらに、山頂付近では、雷がこの世のものとは思えないほどのすさまじい音で落ちます。

当初30人いた作業員は、次々に下山してしまい

新たに人員を補充しても、一週間ともたずに帰ってしまいました。

絶望的な状況です。

それでも、当時29歳の現場監督・伊藤庄助は、下山しようとする作業員を一人一人説得して作業を続けました。

彼自身、慢性の高山病と疲労によって顔が青黒く腫れ上がっていました。

「つくるんだ、つくらなきゃいけないんだ」

彼は、そういう一心で取り組んでいたそうです。

現場監督という職務、責任感が、彼をギリギリのところで踏ん張らせたのでしょう。

富士山頂

photoAC

風速100mに勝て

レーダー開発を進めていた三菱電機の技術者たちも、難問にぶつかっていました。

富士山頂に吹く突風は、風速100m以上。

果たして、レーダーアンテナがそこまでの強風に耐えられるのか?

徹夜で議論が繰り返されました。

考え抜いた挙句、彼らは、アンテナを頑丈なドームで覆うことにしました。

そして、このレーダードームは、風速100m以上に耐えられるようにアルミ合金で骨組みが作られ、数ミリの狂いもなく、仕上げられました。

技術者たちのプロ根性と粘りによって、レーダードームが完成したのです。

山頂の乱気流

最後に立ちはだかる「不可能」

それは、ヘリコプターで山頂までレーダードームを運ぶという作業です。

レーダードームは、骨組みだけで620kgの重さです。

ところが、ヘリコプターで空輸できる限界は450kgだったのです。

これでは、とうてい運べません。

しかも、富士山頂では気流が予測できず、予期せぬ乱気流が起こる可能性がありました。

そのころ実際に、報道機関のヘリコプターが乱気流に巻き込まれて墜落するという事故も、起きていたのです。

「この仕事のパイロットには、この男しかいない」

ここで、旧日本海軍航空隊出身の神田真三に白羽の矢が立ちました。

彼は、山火事の消火や建設資材の輸送などのプロでした。

しかし、富士山の河口付近は飛んだことがありません。

神田は、事前に複雑な富士山の気流を克明に調べました。

そして、次のような結論に達しました。

「ヘリが10cmでも火口の中に入ったら、最後だ」

命がけの飛行です。

空輸日は、8月15日に決定しました。

奇しくも終戦記念日です。

太平洋戦争のとき、神田は海軍航空隊で零戦のパイロットを養成する教官でした。

特攻作戦で次々と戦地に向かう、多くの若い教え子たち。

彼は、それを見送りました。

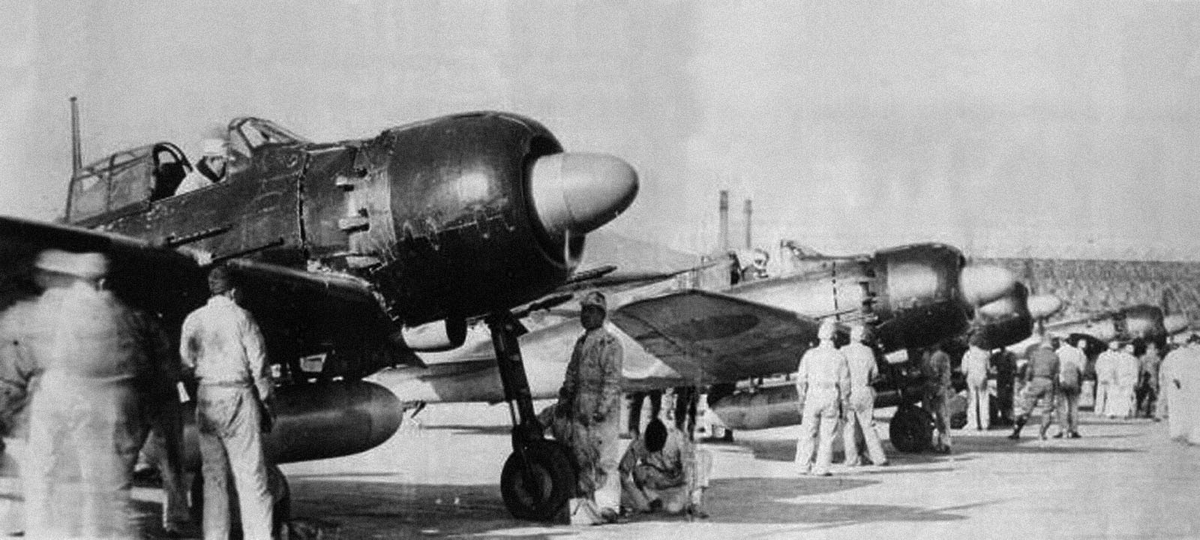

出撃準備中の零戦五二型丙

wikipedia

みんな戦地に散っていった。

自分は生き残った。

だから、自分は精一杯頑張らなければならない。

彼は、強くそう思っていました。

ヘリコプターの機体を少しでも軽くするために、鉄製の扉は外され、副操縦席もおろされました。

そして、620kgのレーダードームはヘリコプターに釣りあげられ、富士山頂に運ばれました。

山頂では、ホバリングの味方をしてくれるはずの「向かい風」が止んでしまい、危険なホバリングが続きましたが、何とか、レーダードームを土台の上に設置することができました。

多くの山頂のスタッフが、ヘリコプターに感謝の言葉を投げました。

無事帰還した神田は、地上に着陸した後2分間、機体から降りてきませんでした。

あまりの重圧、緊張、そして安堵感に、動けなくなったのか。

あるいは、こみ上げる気持ちがおさまるまで、やり過ごしていたのかも知れません。

富士山レーダードーム

photoAC

成し遂げた男たち

昭和39年9月、ついに富士山レーダーは稼働を始めました。

レーダー画面には、半径800kmの範囲の映像が映し出されました。

世界最大の観測範囲で、巨大台風をとらえるシステムができたのです。

それから35年間、富士山レーダーは台風から日本を守り、1999年11月1日に気象衛星にその役割を譲りました。

現在、レーダードームは、富士山のふもとの富士山レーダードーム館に移設保存されています。

富士山レーダードーム館

photoAC

計画の総責任者・藤原課長は、後に語りました。

「非常に熱っぽい一団が、できあがっちゃったんです。

それであの仕事ができ上がったんです。

今考えてもわからない。

どうして、あんな素晴らしい仕事が、短期間でできたのか」

気象庁測器課の藤原寛人課長

後のペンネーム「新田次郎」

wikipedia

次々と立ちはだかる「不可能」の連続。

それを解決していく、人々の努力による「奇跡」の連続。

今では古い気質とされているかもしれない、

名もなきスタッフたちの「昭和の根性」が、これを成し遂げたのです。

いや、その「根性」はきっと今でも、誰の心にも生きているはずです。

人が本当に困って、本気でそれを解決しようとする限り

諦めない気持ちがある限り

泥臭く、純粋で、ひたむきなその精神は、必ず現れるはずです。

ではまた!

(当記事は、NHKの「プロジェクトX」第1回で放送された「巨大台風から日本を守れ」の内容を、抜粋・引用・加工しています)

(山頂の作業の様子は、大成建設サイトなどから、抜粋・引用・加工しています)

当記事は「わかるWeb」のメールマガジンの記事を投稿しています。

「わかるWeb」のメールマガジンは好評配信中です!!

一度是非登録してみてください!

こちらからどうぞ!

「わかるWeb」メルマガ登録

(いつでも自由に解除できます)

バックナンバーはこちらです。

(2つのサイトにまたがっています)

メルマガバックナンバー カテゴリーの記事一覧 - わかるLog

この記事が面白かった場合には、スターやブックマークをお願いします!